| Rocher de Barrabas, Col des Acles |

(page abandonnée)

retrouver son contenu à la page "Acles"

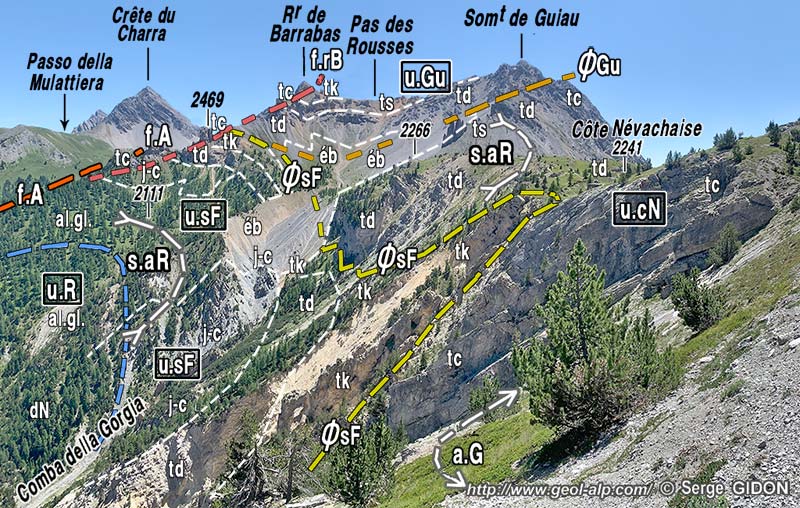

Les pentes septentrionales de la Crête occidentale du Col des Acles vues de l'extrémité septentrional de la Côte Névachaise. |

Une autre coupe de ce chaînon devrait être donnée par la profonde gorge du torrent des Acles qui le limite du côté méridional mais ses conditions d'affleurements sont décevantes.

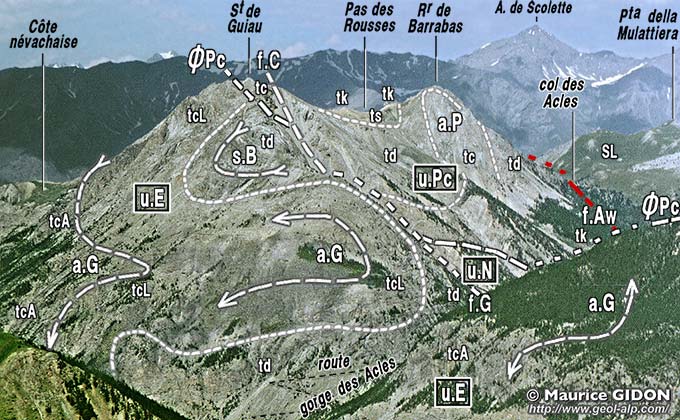

La gorge et les crêtes occidentales des Acles vues du sud - sud-ouest, depuis la crête de la Charmette (revers oriental de la crête de Peyrolle). Trois unités briançonnaises "classiques" s'emboîtent de façon complexe pour former ce groupe de montagnes : elles représentent les prolongements vers le nord de celles qui constituent la crête de Pécé : u.E = unité du col de l'Échelle ; u.N = unité de la Côte Névachaise ; u.Pc = unité de Pécé (noter qu'à la différence des deux autres cette unité est disposée à l'endroit et que ses plis ne sont pas couchés vers l'est). (pour plus d'explications voir la page Pécé) a.G = anticlinal couché de la Pointe Gaspard ; s.B = synclinal couché de la Roche Bernaude (voir la page "Rois Mages") ; a.P = anticlinal de Pécé (Rocher Barrabas). f.C = faille de la Casse (qui détermine sur ce versant sud le ravin pierreux de ce nom, dont seul le haut est visible sur le cliché) ; elle dénivelle fortement la surface de chevauchement ØPc (en blanc cerné de noir) de l'unité de Pécé ; f.AW = branche ouest de la faille des Acles. Noter que dans les abrupts occidentaux du sommet de Guiau le dessin des flexions de couches des plis est exagéré par le fait que la surface topographique fait un angle aigu avec la direction d'axe de ces plis (qui sont vus presque selon leur axe). |

Ce groupe montagneux, qui jouxte celui plus occidental de l'Échelle, se prolonge grossièrement vers le sud par celui du chaînon de Pécé, même si ses rapports avec lui sont assez peu évidents. On y trouve également par trois unités briançonnaises à successions stratigraphiques

"classiques" (à Trias moyen calcaréo-dolomitique) ; mais elles ont entre elles des rapports complexes :

- les calcaires triasiques de l'unité du col de l'Échelle forment les falaises que le torrent des Acles a entaillé en une gorge

profonde ; leurs couches, fortement inclinées mais globalement

disposées à l'envers, y dessinent des sinuosités

qui sont les prolongements des plis couchés du chaînon

des Rois Mages (voir la page "col de l'Échelle").

- les calcaires triasiques de la base de l'unité de

la Côte Névachaise affleurent à l'est

du profond ravin de la Casse (qui descend à l'aplomb

du sommet de Guiau). Ce dernier s'est creusé en suivant le contact,

ici redressé à la verticale, du chevauchement de

cette unité sur les dolomies ladiniennes de la précédente,

qui affleurent en rive ouest du ravin.

- l'unité de Pécé forme au contraire

un chapeau de couches triasiques peu inclinées et surtout

disposées à l'endroit. Les dolomies ladiniennes

du sommet de cette succession supportent en outre une bande de

cargneules, pincées en synclinal, qui traversent de façon

très visible le versant nord du Rocher de Barrabas.

Sur le versant ouest les abrupts supérieurs du sommet de Guiau sont essentiellement formés par les dolomies ladiniennes de l'unité du col de l'Échelle, disposées à l'envers. Elles pendent vers la vallée de la Clarée mais ce pendage est dans l'ensemble plus fort que celui de la surface topographique, de sorte que les abrupts inférieurs de ce versant sont constitués de dalles structurales de calcaires triasiques de cette même unité, qui sont d'ailleurs plus ou moins inclinées au gré des ondulations des aux plis couchés.

Par contre l'arête sommitale du sommet de Guiau est formée de calcaires triasiques qui reposent "en chapeau", à l'endroit et en discordance tectonique, sur les dolomies de l'Unité du col de l'Échelle : la comparaison avec le versant méridional du ravin des Acles porte à penser qu'il s'agit d'une klippe appartenant à l'Unité de Pécé. Immédiatement à l'est du sommet de Guiau, la crête du Pas des Rousses et du Rocher de Barrabas constitue un compartiment abaissé par la faille du ravin des Casses, d'orientation N-S et à fort pendage vers l'est ; ce compartiment semble devoir être rapporté à la même unité "de Pécé", même si le rejet de la faille a pour effet qu'il est surtout constitué de terrains triasiques plus récents, d'âge ladinien et carnien (sauf au cœur de l'anticlinal du Rocher Barrabas).

Coupe suivant les crêtes de rive droite (nord) du bas vallon des Acles (coupe orientée à l'envers des clichés ci-dessus mais conformément aux clichés ci-après). u.E = unité du col de l'Échelle ; u.cN = unité de la Côte Névachaise ; u.Pc = unité de Pécé ; u.sF = unité des Sette Fontane ; uR = unité piémontaise externe des Rocce del Rouast ; u.L = unités de schistes lustrés ligures ; u.PE = unité piémontaise externe du Chaberton. a.G = anticlinal couché de la Pointe Gaspard ; s.B = synclinal couché de la Roche Bernaude (voir la page "Rois Mages") ; a.P = anticlinal de Pécé (Rocher Barrabas). f.Cl = faille de la Clarée ; f.AW = faille occidentale des Acles ; f.B = faille des Baisses (= faille orientale des Acles) ; f.Ca = faille de la Casse. On peut être tenté de penser que la faille de la Casse correspond à la surface de chevauchement de l'unité de Pécé ; elle semble toutefois en être distincte et recouper les surface de charriage des différentes nappes. |

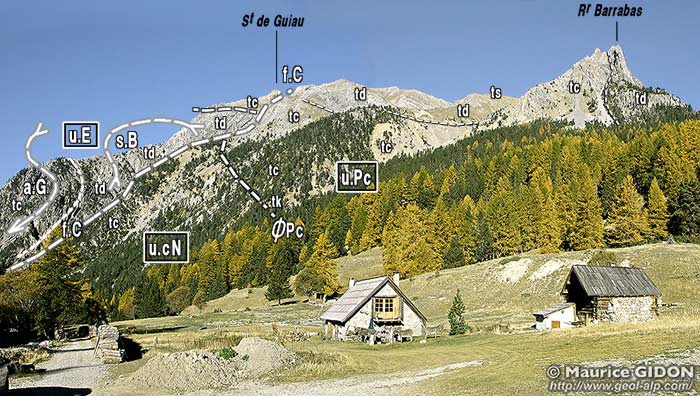

Le versant sud de la montagne, à l'ouest du col et des chalets des Acles, ne montre que mal cette structure car les conditions d'affleurements y sont beaucoup moins favorables et l'observation de ses pentes à distance souffre de difficultés perspectives .

Le versant nord du vallon inférieur des Acles vu du sud-est, depuis les chalets de Acles. La perspective est très défavorable pour une bonne appréciation des rapports géométriques entre les 3 unités qui forment ce groupe montagneux : u.E = unité du col de l'Échelle ; u.cN = unité de la Côte Névachaise ; u.Pc = unité de Pécé. f.C = faille de la Casse (en grande partie masquée car elle suit le profond ravin de ce nom). a.G = anticlinal couché de la Pointe Gaspard ; s.B = synclinal couché de la Roche Bernaude (voir la page "Rois Mages"). |

Pour la décrypter il faut lutter contre la perspective en prenant du recul et de l'altitude (par exemple en observant ce versant depuis la rive opposée de la Clarée ou d'avion ...).

page encore ![]() en chantier !

en chantier !

|

Carte structurale schématique

|

||

|

|

|

|

| Col de l'Échelle |

|

Mélezet-Mulattiera |

|

|

|

|

|

|

"Barrabas" |

|