Montmaur, Montagne de Vène |

La localité de Montmaur se situe au bord septentrional d'une large plaine alluviale triangulaire remplie par la juxtaposition des cônes de déjections surbaissés des torrents de la Béoux, du Lauzon et de la Sigouste. Cette vaste dépression à fond presque plat s'avère correspondre à une zone d'affleurement particulièrement large de Molasses Rouges oligocènes. Cette formation, riche en niveaux marneux tendres, donc globalement assez facile à éroder, avait donc été dégagée par l'érosion, préalablement à ce remplissage alluvial.

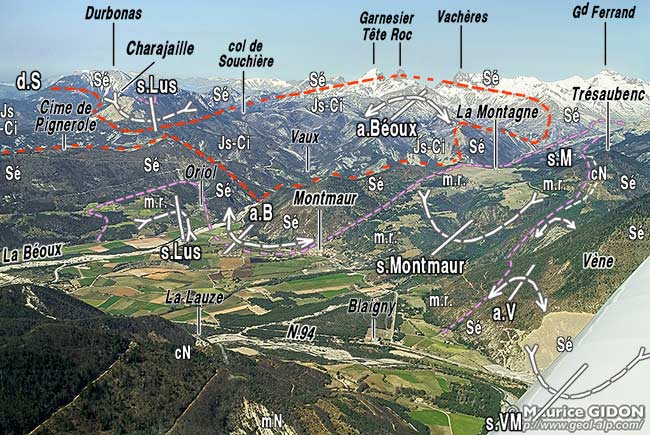

image sensible au survol et au clic

La cuvette de Montmaur

vue du nord-ouest, depuis le versant oriental de la Tête de Combe Rau (route forestière du col de Tourette).

s.V = synclinal du Villard de Montmaur ; a.V = anticlinal de Vène ; f.Ch = faille de Châtillon de Désert ; sM = synclinal de Montmaur (masqué à gauche et coupé en long par f.Ch à droite) ; a.B = anticlinal de la Béoux ; f.L = faille N-S du Lacas ; s.O = synclinal d'Oriol (et de Charajaille).

Les couches oligocènes que masquent les alluvions de la cuvette de Montmaur appartiennent au coeur d'un faisceau de plis, le synclinorium* de Montmaur. La largeur exceptionnelle qu'occupaient les affleurements tertiaires vient de ce que la rivière traverse précisément ces plis à l'endroit où ils subissent un fort ensellement*transversal : leurs axes sont tellement abaissés que les voûtes sénoniennes des anticlinaux s'y ennoient sous les Molasses Rouges, rendant ainsi coalescents les contenus tertiaires des synclinaux.

Le synclinorium de Montmaur comporte d'est en ouest les plis suivants : synclinal du Villard de Montmaur, anticlinal de Vène, synclinal de Montmaur, anticlinal de la Béoux et synclinal de Lus - Charajaille - Oriol (accidenté du côté ouest, au sud du Buëch, par le repli synclinal de La Fayolle). Tous ces plis plongent nettement vers le sud au nord du Buëch et, au contraire, vers le nord au sud de sa vallée. |

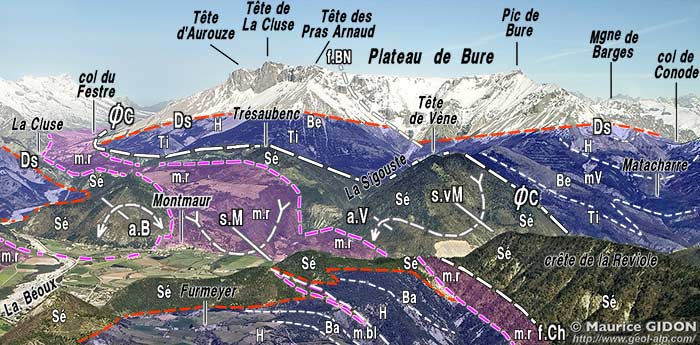

image sensible au survol et au clic

La cuvette de Montmaur et les crêtes du Dévoluy occidental

vus du sud-est, depuis l'aplomb de la Crête de la Manche

(massif de Céüse)

a.B = anticlinal NW-SE de la Béoux ; s.M = synclinal N-S de Montmaur ; a.V = anticlinal de Vène ; s.VM = synclinal N-S du Villard de Montmaur.

Les prairies suspendues de la Montagne de

Montmaur sont installées sur le coeur oligocène

du synclinal de Montmaur, garni en outre d'alluvions morainiques locales anté-wurmiennes. La carrière

visible en bas à droite du cliché est ouverte dans

les calcaires nummulitiques du flanc ouest du synclinal du Villard

de Montmaur, tandis que le vallon de premier plan s'inscrit dans l'axe de ce pli.

En ce qui concerne le comblement alluvial quaternaire de la cuvette de Montmaur il remplit une zone de surcreusement glaciaire*. Elle correspond à l'ombilic frontal creusé, lors du maximum de la glaciation de Würm*, par la langue glaciaire qui s'engageait, depuis le sillon de Gap, dans la vallée du Petit Buëch (voir la page La Roche des Arnauds). Cette langue n'a pas dépassé le confluent de la Béoux et son front a donc effectué, lors de cette extension maximale des glaces, des avancées et des reculs presque sur place, approfondissant ainsi le déblaiement des molasses rouges à cet emplacement. Lorsqu'elle s'est retirée définitivement cette langue glaciaire a abandonné, comme témoin de cette incursion, un vallum* morainique dont seul un fragment a résisté à l'érosion torrentielle : le cours de la Béoux en entaille maintenant l'extrémité ouest et la D.320 le parcourt en long (entre deux crêtes de moraine) au sud-ouest du chef-lieu de Montmaur.

image sensible au survol et au clic

Le site du village de Montmaur

vu de l'ouest, depuis les pentes du Serre d'Oriol.

s.vM = synclinal du Villard de Montmaur (fortement plongeant vers le sud) ; a.V = anticlinal de Vène ; s.M = synclinal de Montmaur ; a.B = anticlinal de la Béoux (fortement plongeant vers le sud).

La surface de discordance des molasses rouges tertiaires est indiquée par les tirets roses

En avant du village on distingue le vallum morainique wurmien, entaillé en avant-plan par la Béoux. A sa gauche la zone plate correspond au chenal d'écoulement marginal des eaux (notamment eaux de fonte) qui contournaient le vallum en longeant le pied du Serre d'Oriol, pour s'écouler, vers la droite, dans la vallée du Buëch actuel, en aval de La Madeleine.

Pour finir on trouvera ci-après deux vues qui montrent de façon plus large dans quel cadre géologique s'inscrit le site de Montmaur.

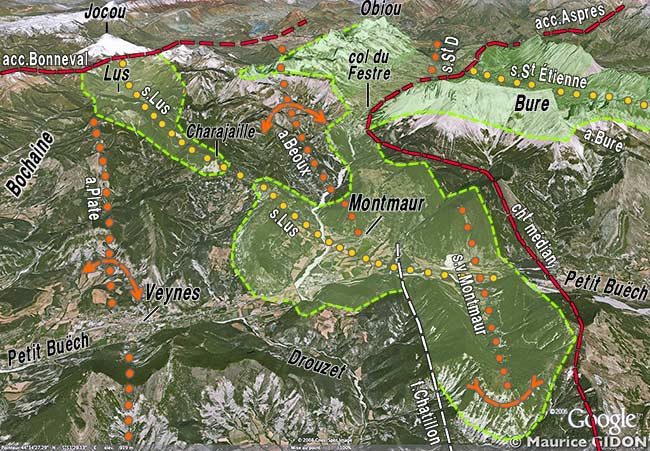

image sensible au survol et au clic

d'après une image extraite de "google-earth"

Répartition des couches anté- et post-sénoniennes dans le massif du Dévoluy.

Sur cette vue, prise du sud, la surcharge de teinte vert clair désigne les secteurs où la chape sénonienne est conservée, souvent avec des terrains tertiaires au cœur des grands plis synclinaux : en orange les plis post-nummulitiques N-S ; en jaune les axes de plis les plus tardifs NW-SE.

|

| petite

taille |

(au sud de Veynes) |

grande

taille |

|

|

|

|

| Agnielles |

|

Roche des Arnauds |

|

|

|

|

|

|

|

|