Martignon, abords nord-ouest de Courbons |

La partie la plus méridionale des montagnes de rive droite de la Bléone est constituée, au nord-ouest de Digne, par un système de buttes herbeuses ou boisées, coupées de ravins, qui culminent à La Bigue (1653). La partie sud-occidentale de ces petites montagnes tombe du côté SW sur la vallée des Duyes, au NW de Courbons.

Les deux petits sommets du Martignon

(1430) et de La Gomberge (1490) se situent à peu près au rebord supérieur de ce versant, au flanc duquel passe la limite méridionale entre la nappe de Digne (plus précisément son "lobe de la Robine") et son autochtone.

image sensible au survol et au clic

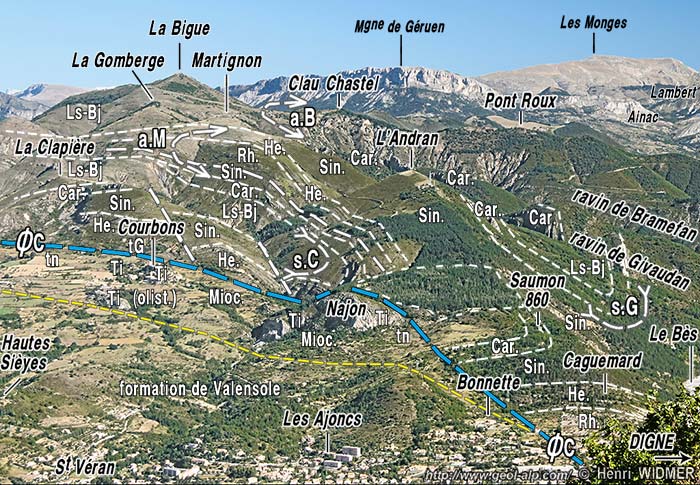

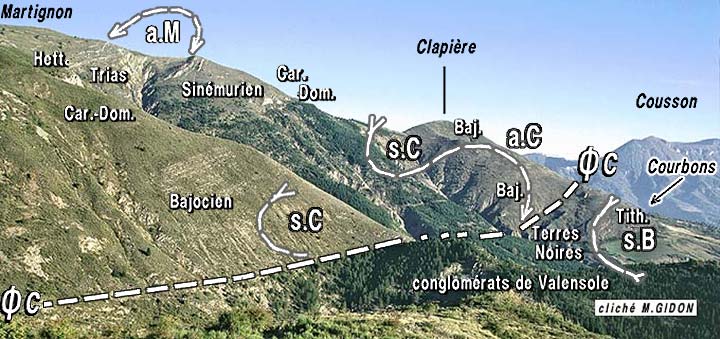

Les montagnes au NW de Digne, vues du sud depuis le sommet de Cousson (cliché original obligeamment communiqué par Mr. H. Widmer).

Il s'agit, du point de vue structural, de l'extrémité méridionale du "lobe de la Robine" de la nappe de Digne, que l'on voit ici faire place vers le sud-ouest (en bas à gauche) à des couches appartenant à la formation de Valensole.

ØC = accident chevauchant

de Courbons ; s.C = synclinal de Clapière ; a.M = anticlinal du Martignon ; s.G = synclinal de Givaudan ; a.B = anticlinal de la Bigue - Bramefan.

Les parties hautes (au dessus de 1000 -1100 m) des ravins du versant ouest du Martignon donnent des coupes naturelles du faisceau de plis qui caractérise cette partie "frontale" du "lobe de la Robine" (située au SW du synclinal de La Robine : voir la carte en fin de page).

Ces plis sont assez fermés, voire aplatis presque isoclinalement*, et franchement déversés vers le SW, de sorte que les couches de leurs flancs se disposent en bandes symétriques courant à flanc de versant : les cœurs des anticlinaux, formés par du Rhétien et par places des gypses triasiques, dessinent des bandes étroites qui y descendent doucement en biais du SE vers le NW.

image sensible au survol et au clic

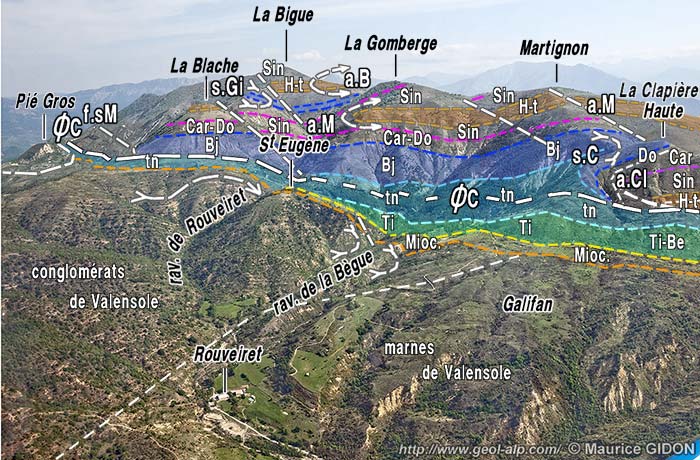

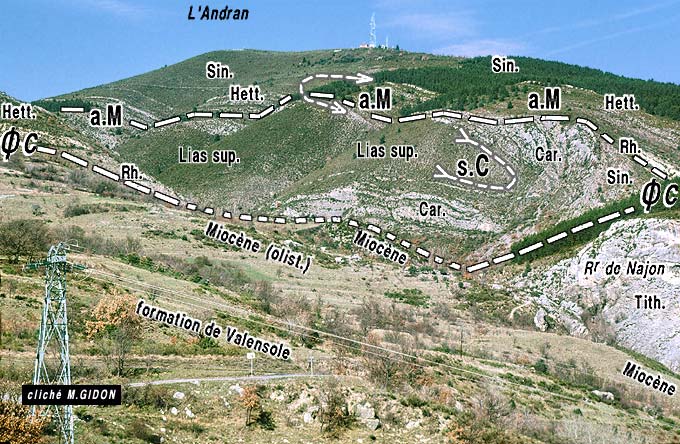

Le versant occidental des crêtes du Martignon, vu du sud d'avion.

a.B = anticlinal de la Bigue ; s.Gi = synclinal de Givaudan ; a.M = anticlinal du Martignon ; s.C = synclinal de la Clapière ; a.C = anticlinal de la Clapière ; ØC = accident de Courbons.

"H-t" = Hettangien-Rhétien ; "Sin" = Sinémurien-Lotharingien ; "Car-Do" = Carixien-Domérien ; "Mioc." = molasses miocènes.

Des petites failles NNW-SSE de décrochement dextre décalent les bandes plissées.

En outre certains ravins, comme celui de la Bègue, sont assez profonds pour donner, dans leur partie inférieure, une coupe montrant les rapports entre le matériel charrié des crêtes et l'autochtone de leur pied, essentiellement constitué par la formation de Valensole.

Or il y apparaît que ces rapports nappe - autochtone, sont marqués par le passage d'une cassure, l"accident de Courbons", mais que cette dernière ne peut pas être assimilée à un simple chevauchement, comme on l'attendrait a priori.

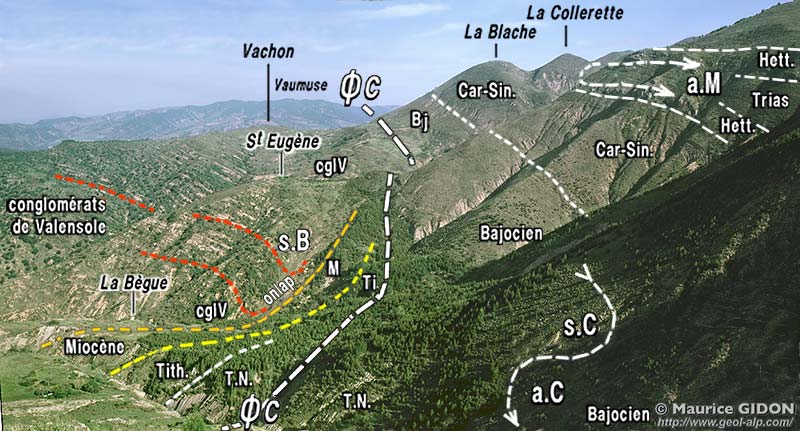

Coupe du front d'érosion de la nappe de Digne,

en marge sud-ouest du lobe de la Robine.

Cette coupe fait la synthèse des observations

qu'offrent les rives nord et sud du ravin de la Bègue.

acc.C = accident de Courbons ; s.B = synclinal de la Bègue"; .

La Gomberge se situe peu au N de celui du Martignon

et son sommet est constitué par le Carixien du flanc oriental de

l'anticlinal du Martignon (a.M). L'anticlinal de la Clapière

(a.C) et le synclinal de la Clapière (s.C) apparaissent

ici comme des replis du flanc oriental d'un synclinal de la Bègue,

affectant la couverture tertiaire, dont l'accident de Courbons tranche d'ailleurs les charnières

en biseau.

(pour la nomenclature des plis voir la carte en fin de page)

Au contraire l'accident de Courbons y apparaît bien plus comme une faille sub-verticale qui s'amortit dans le

substratum mésozoïque du Tertiaire du bassin de Valensole et qui y naît par rupture d'un rebroussement qui affecte les couches de la marge du bassin de Valensole.

Cet accident, au lieu d'être considéré comme la

surface de chevauchement de la nappe de Digne doit donc être compris plutôt comme une cassure

relativement mineure vis-à-vis

de cette nappe, dont les couches sont d'ailleurs également recouvertes stratigraphiquement par le tertiaire plus au sud-est (cf. pages "Courbons" et "Digne").

En fait les couches du front du lobe de La Robine sont transgressées en onlap* par les couches, d'ailleurs relativement élevées dans la succession mio-pliocène, de la formation de Valensole : elles doivent se prolonger sous ces dernières et le front d'avancée de ces couches allochtones doit se trouver plus au sud-ouest, caché sous cette partie supérieure de la formation de Valensole.

image sensible au survol et au clic

La crête sud du Martignon

vue du nord-ouest, depuis le collet de la Draille.

a.M = anticlinal du Martignon ; s.C =

synclinal de La Clapière ; a.C = anticlinal de la Clapière ; ØC

= accident de Courbons

; s.B = synclinal de la Bègue.

![]() cette vue est orientée à l'envers de

la coupe interprétative

synthétique du ravin de la Bègue, ci-dessus.

cette vue est orientée à l'envers de

la coupe interprétative

synthétique du ravin de la Bègue, ci-dessus.

La lame de Terres Noires et de Tithonique de Courbons affleure à un niveau plus élevé de la structure : elle apparaît dès lors comme le prolongement un peu plus laminé et disloqué du substratum du Miocène autochtone, lequel est effectivement visible notamment dans le ravin sous le rocher de Najon (cliché ci-dessous).

Coupe simplifiée du lobe de La Robine de la nappe de Digne, montrant ses rapports avec son autochtone : ![]() désigne l'accident de Courbons.

désigne l'accident de Courbons.

L'Andran, petit sommet de la crête sud-orientale du Martignon (qui porte le relais de télévision de Digne), représente le témoin le plus sud-oriental de l'ensemble structural charrié du lobe de La Robine.

image sensible au survol et au clic

Le ravin du Riéou et le versant ouest du sommet de l'Andran vus du sud-ouest, depuis les Hautes Sieyes.

La charnière du synclinal de la Clapière (s.C),

est dessinée avec une grande netteté par les gros

bancs calcaires du Carixien qui enserrent son coeur Lias supérieur -Bajocien.

La charnière de l'anticlinal du Martignon (a.M)

est rompue, mais on suit la trace de son plan axial, marquée par une bande de Rhétien

surmontée par les deux barres calcaires

hettangiennes.

ØC = accident de Courbons : noter sa franche obliquité par rapport à l'axe des plis du Lias sus-jacent.

On y observe la même structure, plissée en accordéon, que plus au nord-ouest, mais les plis s'écrasent et leurs flancs sont rompus par des failles qui les étirent, en même temps que leur azimut se tord pour devenir plus N-S (ce qui est un effet du cisaillement dextre induit, plus à l'est par la faille du Bès). En particulier les couches liasiques du synclinal de Givaudan se poursuivent jusqu'au sud du Rocher de Najon, où elles viennent se faire trancher par l'accident de Courbons, comme les plis de la Clapière, plus à l'ouest.

![]() figure

agrandissable

figure

agrandissable

Carte géologique simplifiée des abords

immédiats de Digne.

Noter la virgation sigmoïde des axes de plis, très significative de mouvements de coulissement dextre, le long des limites ouest et surtout est du lobe de la Robine.

|

|

|

|

|

| Champtercier |

|

Bléone en amont de Digne |

|

|

|

|

|

|

|

|