Corrençon |

Le village de Corrençon est installé en marge occidentale du Val de Lans dans une dépression relativement suspendue par rapport à ce dernier. Elle a un fond presque plat qui correspond à l'élargissement du talweg SW-NE (du Ruisseau de Corrençon) qui la draine, à la faveur de son entrecroisement avec deux vallons N-S presque secs, au nord celui de la Narce et au sud celui du Clot de La Balme.

A/ Le vallon de la Narce.

C'est une "combe" très typique (au sens morphologique du terme) ouverte dans les niveaux tendres de l'Albien du flanc ouest du synclinal du Villard-de-Lans. En effet le versant occidental de la Combe de la Narce est constitué par la dalle sommitale des calcaires urgoniens, garnie dans sa partie basse par un placage de Lumachelle. Ce dernier a été plus largement mis à nu par l'érosion sur les pentes situées à l'ouest du village, où il affleure en dalle structurale* dépourvue de couvert forestier mais néanmoins végétalisée.

Immédiatement à l'ouest de Corrençon, le flanc ouest du synclinal de Villard-de-Lans est affecté, peu au NW du village, par une petite cassure orientée E-W, la faille de La Loubière. Elle détermine une petite falaise urgonienne qui regarde vers le sud et qui s'effile vers l'ouest dans les Bois de La Loubière, sans doute par réduction du rejet de la faille (quoi qu'il en soit on perd son tracé au sein des dalles d'Urgonien). |

L'élargissement de ce vallon pour former le replat de Corrençon est le résultat de l'affouillement des matériaux meubles de cette combe par une langue de glacier qui devait descendre de la Petite Moucherolle, par le vallon du Clot de la Balme et qui a dû creuser son ombilic frontal à l'emplacement du chef-lieu. En effet au sud-est du village le replat alluvial se poursuit par une zone mamelonnée constituée de matériel morainique de nature locale : il s'agit d'un colmatage qui a été abandonné lors du retrait de cette langue du glacier local de la Moucherolle.

Le vallon de La Narce est en fait un appendice occidental du Val de Lans, dont il est séparée par la crête sénonienne du Peuil, qui est un crêt à regard ouest appartenant au flanc ouest du synclinal de Villard-de-Lans.

B/ La trouée du Ruisseau de Corrençon

Cette situation ne se prolonge pas au sud-est du talweg du ruisseau de Corrençon car ce qui affleure au sud-est sur sa rive droite dans l'axe d'allongement du crêt sénonien du Peuil est constitué par de l'Urgonien qui forme l'échine des Rochers de Combeauvieux ; celle-ci est en outre orientée un peu moins N-S et ses couches sont au contraire pentées vers le NW, c'est-à-dire en sens opposé. Le vallonnement qui draine la dépression correspond en fait à une discontinuité structurale qui comporte plusieurs aspects.

Le premier aspect est que ce changement de pendage correspond à la charnière du flanc occidental du grand synclinal du Val de Lans et que celui-ci se vide de sa molasse miocène à la faveur d'un relèvement axial de sa charnière synclinale (de ce fait elle y affleure au niveau du Sénonien).

Ceci se manifeste clairement en remontant la route D 215, qui conduit de Villard-de-Lans à Corrençon. Cette dernière remonte le cours du torrent de Corrençon parallèlement à son cours, qui s'élève moins rapidement que ne le fait l'axe de la charnière du synclinal de Villard-de-Lans ; de ce fait elle coupe de haut en bas, toute la succession des couches du Sénonien, pour déboucher, au droit du Peuil, dans la dépression suspendue de Corrençon où affleurent les marnes albo-cénomaniennes. |

On voit à cette occasion que ce pli n'est en fait pas longitudinal par rapport à l'allongement (à peu près N.10) du Val, mais orienté en biais selon un axe proche de N.45, et cela conduit à le considérer comme l'ultime prolongement méridional du grand synclinal médio-subalpin. Il s'efface plus au sud en se perdant dans le plateau oriental du Vercors, au pied ouest du chaînon du Grand Veymont. .

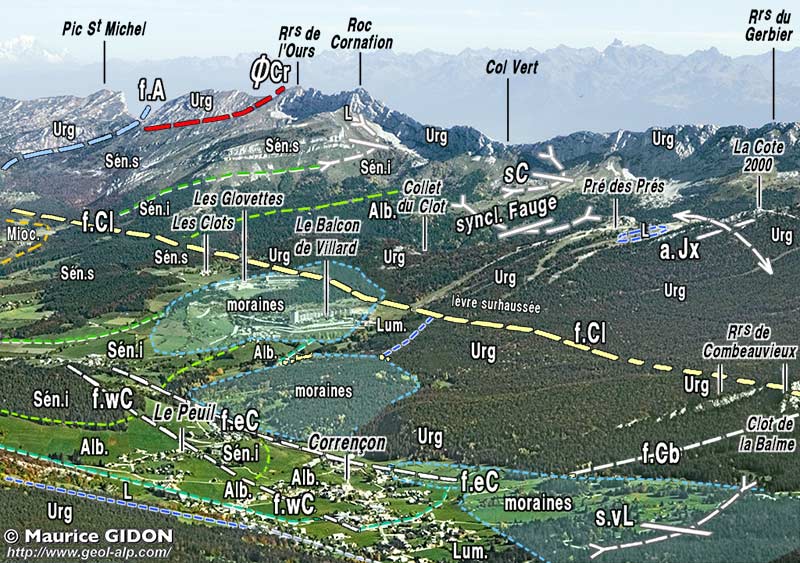

Le val de Lans et le chaînon le plus oriental du Vercors vus du sud-ouest, d'avion, depuis l'aplomb sud de Corrençon. On a représenté en bleu les amas morainiques abandonnés par la langue glaciaire qui descendait dans le vallon de la Fauge (à droite hors du cliché) à la fin du Würm et en jaune les affleurement miocènes. s.vL (en jaune) = synclinal du Val de Lans ; son flanc oriental est accidenté par les deux plis Jx = anticlinal des Jaux et s.F = synclinal de la Fauge. On voit que leurs axes plongent sous la cuvette du Val de Lans : la cause en est que cette cuvette post-miocène correspond à l'extrémité méridionale du grand synclinal méso-subalpin, qui est orienté N45, donc obliquement à ces plis orientés N10. f.P = faille du Peuil ; f.tC = faille du torrent de Corrençon ; f.Cl = faille des Clots. Les accident d'arrière-plan : f.B = faille des Blancs ; f.A = faille de l'Arc ; ØCr = chevauchement des Crocs, sont étudiés aux pages "Lans", "Pic Saint Michel" et "Col de L'Arc". |

En duxième lieu cette charnière synclinale y est rompue par deux failles jumelles presque méridiennes (orientées respectivement et N.25), la faille du Peuil et la faille du torrent de Corrençon. La première, orientée N.20 occasionne un décalage dextre des limites de couches ; elle prend naissance plus au nord à la latitude de Villard-de-Lans, à l'entrée orientale de la gorge de la Bourne : c'est de son fait que le flanc ouest du synclinal de Villard-de-Lans se redresse là avec un pendage de plus de 50°. La seconde orientée N.35 occasionne au contraire un décalage sénestre des couches, comme le fait la faille des Clots (située 1,5 km plus au SE) de même azimut, qui constitue le ressaut les plus occidental des pentes boisées du soubassement de la Grande Moucherolle et, comme elle, affecte le flanc oriental du grand synclinal , qui s'élève vers le SE pour former les pentes boisées de la Grande Moucherolle.

Corrençon et les crêtes du Vercors oriental vus du sud-ouest, d'avion, depuis l'aplomb du sommet de la Sambue. Ce cliché montre de façon comment se fait la terminaison de la demi-coupole de la Grande Moucherolle et met en évidence, à cet égard, le rôle accessoire de la faille des Clots. f.A = faille de L'Arc ; ØCr = chevauchement des Crocs ; f.Cl = faille des Clots, à lèvre nord-ouest abaissée ; s.C = charnière (de renversement) du Cornafion ; s.F = synclinal de la Fauge (son val est masqué par la crête de la Côte 2000) ; a.Jx = anticlinal des Jaux (ant. nord de La Moucherolle) ; s.vL = synclinal du Val de Lans : son axe plonge ici assez nettement vers le nord (vers la gauche) ; f.P = faille du Peuil ; f.tC = faille du torrent de Corrençon ; f.Cb = faille du Clot de la Balme. (commentaires plus détaillés du fond de paysage aux pages "col de l'Arc", "Cornafion" et "La Fauge"). |

C/ Au SE du chef-lieu de Corrençon le ravin (dépourvu de cours d'eau) du Clot de la Balme entaille le versant occidental de la coupole urgonienne de la Grande Moucherolle en direction des Rochers de La Balme. A sa partie basse il est nettement limité du côté oriental par la ligne d'escarpements des Rochers de Châteauvieux : elle représente l'abrupt de la lèvre orientale, surhaussée, d'une faille du Clot de la Balme, orientée N.160 (voir aussi la page "Grande Moucherolle").

|

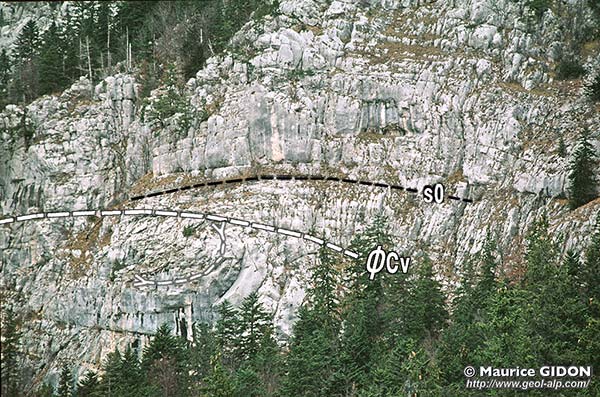

Les Rochers de Combeauvieux : détail d'une

petite portion de la falaise

de ce nom, vue du sud-ouest, depuis la piste "des Moucherolles", 150 en amont

du pied des pistes. Il s'agit d'un abrupt de faille, dans lequel on distingue, en section, une ébauche de chevauchement de Combeauvieux (ØCv) à vergence* ouest, au sein même des couches urgoniennes (s0 =stratification). Le crochon qui se dessine sous la surface de chevauchement a un axe presque N-S, ce qui témoigne de la vergence* ouest de ce cisaillement. |

À la latitude des installations de la station du Clot de la Balme (implantées au pied ouest de cette falaise) l'Urgonien de cette falaise se montre en outre sur-épaissi par le jeu d'une cassure secondaire sub-horizontale, le chevauchement de Combeauvieux, qui témoigne d'un cisaillement tangentiel (presque couches sur couches) occasionné ici à la tranche des couches urgoniennes.

Le tracé de ce chevauchement de Combeauvieux se perd dans les pentes boisées de rive orientale du Ruisseau de Corrençon à un niveau de celles-ci tel qu'il suggère la possibilité qu'il corresponde en fait l'extrémité sud de la faille des Clots, N.40, dont on perd précisément la trace dans ce secteur. |

Vers le sud le tracé de la faille du Clot de la Balme suit la combe de ce nom, ce qui lui fait traverser, selon un azimut NNW-SSE, tout le versant de la montagne jusqu'au pied sud du sommet de la Petite Moucherolle. Mais à plusieurs reprises les couches de sa lèvre orientale montrent des rapports chevauchants qui paraissent susceptibles de constituer les prolongements du chevauchement de Combeauvieux.

En fait ces pentes sud-orientales de Corrençon, qui appartiennent au flanc ouest de l'anticlinal de la Grande Moucherolle, s'élèvent de façon assez déclive, mais régulièrement et en concordance globale avec le pendage des couches urgoniennes, jusqu'à atteindre la crête de partage des eaux avec le bassin de la Gresse dans le secteur des Rochers de la Balme. Mais on ne dispose pas de données suffisantes pour penser que le chevauchement de Combeauvieux puisse en atteindre la crête en s'y raccordant à la faille de la Balme : c'est est en tous cas le seul accident à possèder là, comme voulu pour cela, le caractère chevauchant vers le SW.

D/ Au SW du village de Corrençon 1'on ne connaît aucune trace qui puisse suggérer le prolongement des cassures qui y aboutissent du côté NE ; par contre c'est indubitablement le synclinal qu'elles affectent qui détermine le large vallonnement boisé (encombré d'alluvions glaciaires) qui prolonge en direction du SE la dépression de Corrençon. Toutefois on ne peut guère voir dans ce synclinal de Corrençon le prolongement de la flexure synclinale de bordure ouest du val de Villard-de-Lans, notamment du fait de son orientation bien moins méridienne (de l'ordre de N40) , autant que par le remplacement, à cette latitude, du large fond plat qui caractérise le val de Lans par le puissant mont anticlinal de La Grande Moucherolle. Par contre il paraît très plausible de reconnaître dans ce pli le prolongement méridional extrême du grand synclinal méso-subalpin, qui s'engage avec cette même direction dans le Val de Lans à Saint-Nizier (à l'extrémité opposée de ce val).

Quoi qu'il en soit le fond de ce vallon s'élève fort doucement entre deux pentes urgoniennes à relief "conforme" dont les couches descendent d'une part à l'ouest depuis la crête de la Sambue et d'autre part à l'est depuis la crête des Rochers de la Balme, jusqu'à culminer au "Champ de la Bataille". Il se poursuit en s'atténuant encore sur près de 4 km, selon la même direction proche de N.30 jusqu'au lieu-dit Collet de la Coinchette.

C'est à cette latitude, c'est-à-dire 400 m au NW de la cabane-refuge de Carrette que le pli s'efface totalement, en même temps qu'il est tranché en large oblique par une cassure dont le tracé est souligné par de menus accidents de terrain. Il s'agit de la faille de Carrette, orientée N.130 qui se prolonge vers le NW à travers le plateau oriental jusqu'à atteindre et trancher le flanc oriental du synclinal "médian" , de la haute Vernaison, entre le Pas de Saint-Martin et au sud-est de la Vierge du Vercors. Son comportement dans cet intervalle lui fait sectionner et interrompre les plis N-S de sa lèvre septentrionale (c'est-à-dire l'anticlinal de la Sambue et le synclinal d'Herbouilly) en les tranchant sans qu'ils réapparaissent dans sa lèvre sud. La manière dont elle se comporte à son extrémité nord-orientale est également remarquable car on constate qu'elle s'y connecte à l'extrémité méridionale du chevauchement de Rencurel en jouant vis-à-vis de ce dernier le rôle d'un bord de tiroir méridional (voir la page "Saint-Martin").

Cette connection implique un jeu en coulissement sénestre ; mais il est tout de même un peu paradoxal de constater que son compartiment septentrional est pourtant affecté par des structures temoignant d'un raccorcissment plus important que celui méridional. |

Une vue d'ensemble du secteur du Vercors situé au abords méridionaux du village de Corrençon montre qu'à cette latitude il se produit un changement marquant, quoique progessif, dans la constitution tectonique du Vercors oriental comme dans son relief. Il s'agit du remplacement plateau occidental du Grand Veymont, qui est séparé du rebord subalpin par le fort bourrelet anticlinal de la Gresse, par le Val de Lans qui s'aligne au contraire dans le prolongement de ce bombement. Cette transformation s'accompagne en outre, plus à l'ouest, de la rupture du flanc oriental du synclinal de la haute Vernaison par le chevauchement de Rencurel et du remplacement vers le nord du Plateau oriental du Vercors par les chaînons, au contraire plissés et même affectés d'inbrications, que traverse le cours amont de la Bourne.

Carte géologique très simplifiée du Vercors oriental à la latitude de Villard de Lans

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

publication° 074

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| Saint-Martin | LOCALITÉS VOISINES | La Fauge |

|

|

|

|

|

|

Corrençon |

|